大規模修繕に潜む“談合”のリスク──住民が知っておくべき3つの視点

投稿日:2025年6月19日

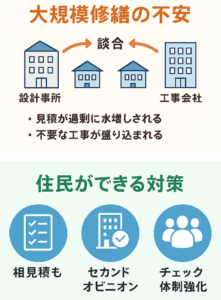

マンションの大規模修繕では、しばしば「業者はどう選ばれたのか?」「なぜこの金額なのか?」といった不透明さが指摘されます。中でも見逃せないのが“談合”リスク──つまり業者間で価格や受注があらかじめ調整されているケースです。

こうした構造は一見してわかりにくく、気づいたときには「もう話が決まっていた」ということにもなりかねません。本記事では、住民が知っておくべき“談合の構造”と、それを防ぐためにできることを整理します。

目次

なぜ大規模修繕で談合が起こるのか?

大規模修繕では、設計監理方式を採用する場合、設計事務所が施工業者の選定プロセスにも関わることがあります。問題は、この設計者と施工業者との間に“馴れ合いの関係”がある場合。

- 過去に何度も同じ事務所と組んでいる

- 特定の業者を暗に推す設計担当者

- 相見積もりなのに競争性がない

このような関係性があると、実質的には談合的な状況に陥りやすくなります。

住民が気づきにくい“談合の兆候”

- 相見積を取ったのに、なぜか金額が近すぎる

→ 工事範囲が曖昧なまま出された見積は、業者間で調整しやすい。 - 設計事務所が特定業者にだけ妙に詳しい

→ 「あの会社なら〇〇工法が得意で…」と事前に偏った紹介をするのは不自然です。 - 業者プレゼンが形だけ。実質的な比較がされていない

→ 住民説明会で“もう決まりきったような雰囲気”が出ていたら注意。

談合を防ぐためにできること

1. 業者選定プロセスの透明化

理事会・修繕委員会内だけでなく、住民に対して「どう選ばれているか」を明示することで、監視の目が働きます。

2. 設計者やコンサルも“完全中立”ではないと認識する

設計事務所もビジネス上の関係性を持つ場合があり、“発注者側に完全に立つ”わけではないことを前提に。

3. 第三者の専門家を入れる

建築士など第三者の立場で見積内容や業者選定資料を精査する存在がいれば、抑止力となります。

A.t.oathの提案:中立の建築パートナーという選択肢

A.t.oathでは、設計者でも施工業者でもない第三者として、管理組合に継続的に伴走する「建築維持修繕顧問」制度を提供しています。

- 業者選定のプロセス設計

- 見積の比較評価と精査

- 住民説明会への技術的支援

こうした仕組みによって、「なんとなく談合っぽい」「もう決まっていた感」を排除し、住民全体が納得できる修繕の進め方を実現します。

まとめ:不透明さをそのままにしない

談合は、必ずしも悪意のある裏取引とは限りません。 「昔からの関係」「慣れ合い」「業者選定の惰性」が積み重なった結果、透明性が失われているケースが多いのです。

しかし、その影響を最終的に受けるのは“住民”です。だからこそ、情報をオープンにし、プロセスを納得できる形で進める仕組みが必要です。

中立的な視点と、わかりやすい判断材料。 それがあれば、“談合の温床”にしない大規模修繕は、実現できます。